微信扫一扫

故事里的鄱阳丨鄱阳人留在庐山的纪念碑

以前,雨过天晴或天清气朗的日子,站在芝山山顶可以远眺庐山五老峰。这不是传说,范仲淹就在芝山远眺过,还留下“偶临西阁望,五老夕阳开”的诗句。

鄱阳湖畔的庐山,“身份证”上有不少鄱阳信息。庐山西北麓有个千年古寺东林寺,寺前临溪,入门有条桥叫虎溪桥,桥头镇着一块大石头,上面刻着:虎溪桥,鄱阳徐乃武书。

2003年中国社会出版社出版的《庐山石刻》书中是这样介绍的:“虎溪桥”碑立于东林寺虎溪桥头,碑高180厘米、宽100厘米,花岗石素平。正面隶书阴刻竖写“虎溪桥”三字,字径56厘米,款鄱阳徐乃武书,字径7厘米。碑反面有碑记,字迹已模糊不清。《浔阳晚报》记者为此碑曾寻访过东林街村,村里已故老师曹天兴的遗霜谭三姐说:徐乃武系鄱阳一富裕人家子弟,由于患肺结核,于抗日战争胜利后,到东林寺找妙理(住持)治病,妙理常上山为他挖草药配药方煎汤药调治。徐在东林寺呆了近四年,空暇时常到东林寺附近村庄走走,与年龄相仿者谈得来。

虎溪桥碑后面的碑记后被整理出来,大概内容是:明朝隆庆三年(1569),大水冲垮了千工官塘堤坝,九江一姓刘的豪绅乘机挖塘坝霸占官塘。于是,白鹤乡十三姓农民60余人捧着《乡志》联合告状,从德化县至九江府再至省按院,官司反反复复打了53年,最终农民赢了。怕豪绅日久又生事端,也为让子孙牢记这场官司,乡民请人把经过写成文,并到东林寺找来“阿弥陀佛”四个大字之一的佛字碑石,把官司前因后果刻在碑上,并把碑竖在东林寺驿道边。徐乃武和妙理用此碑石刻虎溪桥碑时,肯定看见了这块碑文是刻在一个大佛字上的,他们没有把碑文铲平,而是在后背刻上“虎溪桥”三个字。用意很明显,想把碑文留下来。此举也使这块冷冷的石碑,成为一块充满感情和热血的纪念碑。

徐乃武先生写字时的非凡架势和气度,民俗学者李文藻在他的《外婆门口是饶河》书中有详细描写:“……用四张旧报纸粘为一个单元,洗脸盆中几十斤赭石碾成粉末,再加水,又勾兑墨汁,四两丝棉外加半斤棉花做笔,徐伯一声咳嗽一声吼,全身精力运于右臂,右手五指发壮,气运丹田,笔走龙蛇,片刻功夫,150×200公分大小的‘芝阳饭店’四字,就呈现在众人面前。真是神人神力神字,一气呵成。徐伯自幼习武,中国功夫与中国书法融为一体,炉火纯青,手到字成,众人都看呆了。”

李文藻先生曾做过30年县政协委员,据他回忆:徐乃武先生年轻时到东林寺读书、苦练,深得寺中长老赏识,并请他写了“虎溪桥”三个擘窠大字,令人镌刻碑石,矗立虎溪桥旁。鄱阳县政协曾组织第6届政协委员到九江政协学习,庐山东林寺方丈听说后,马上派人下山到九江政协打听徐乃武先生近况。无巧不成书,徐先生当时就在学习访问团中。于是,一行人被请上山。东林寺方丈对瘦骨嶙峋的徐先生说:长老圆寂前交待,“东林寺写字,要寻乃武”。于是,“先生捡地上赭石捻成粉,用脸盆化水调开,用丝棉做扫帚,打赤脚飞上圆桌面写字……”这是当年在场的政协委员回来后的评说,至于写了什么内容,记不清了,但先生写字的气势烙在了大家心里。

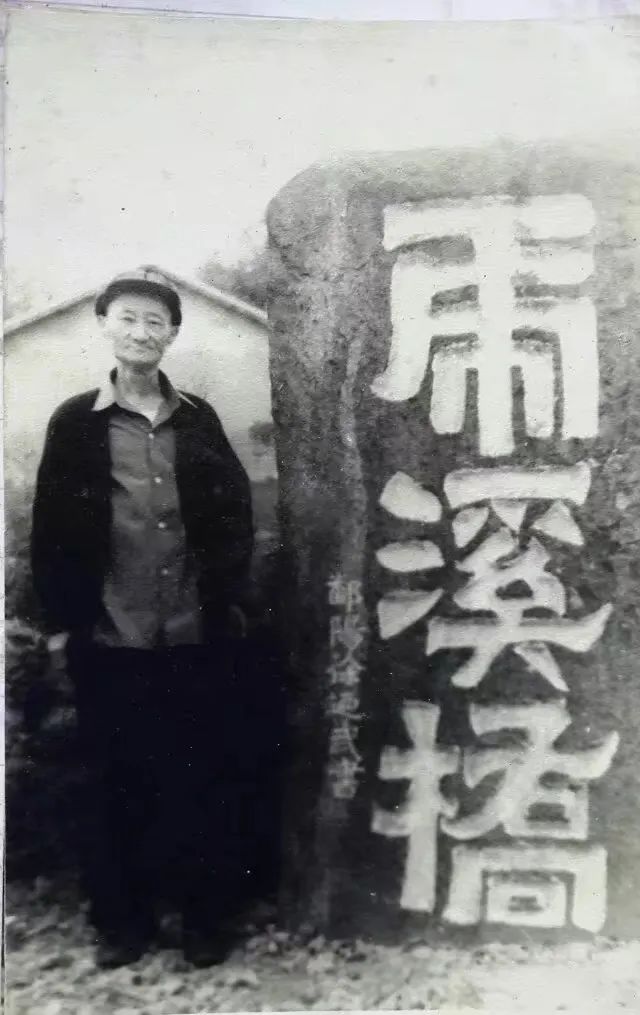

据徐先生弟子卢红波《永远的思念》文中回忆:1982年,徐乃武先生重游庐山东林寺。与果一住持相遇。两位故人相见,谈经论道,叙故怀旧,不胜感慨。果一大师告知先生,虎溪桥碑历经半个世纪风雨,仍然完好无损。先生十分欣慰。在果一大师的陪同下,先生在虎溪桥碑旁伫立良久,依依不舍。其外孙姜小平保留了一张徐乃武先生与虎溪桥碑的合影照片,不知是否拍于此时。

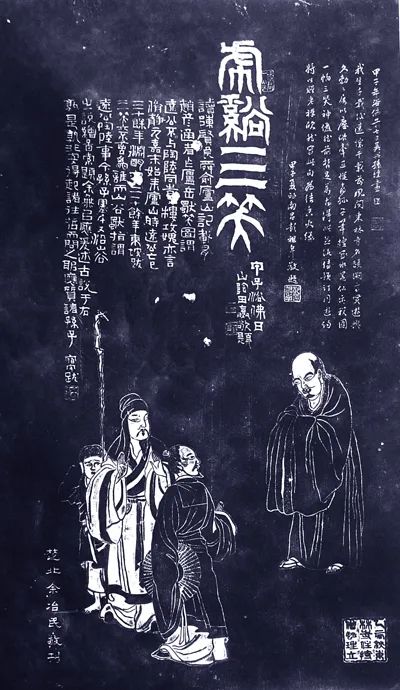

东林寺畔的虎溪桥大有来头。魏晋时期,庐山佛道兴盛,山上常有数千人往来。宗教的昌隆,加上儒者的归隐,庐山由此名声鹊起。在庐山修行的高僧慧远将自己禁足在虎溪, “影不出山,迹不入俗”。他送客或散步,从不逾越寺门前的虎溪。如果过了虎溪,寺后山林中的老虎就会吼叫起来。有一次,陶渊明和道士陆修静来访,三人相谈投机,不知不觉越过了虎溪桥,直到老虎发出警告的吼叫才恍然大悟,三人相视大笑而别。这就是“虎溪三笑”的故事,虽然后世有人根据三人的生平对故事提出过质疑,但并不妨碍故事的流传和影响,或许人们更愿意相信儒、释、道三家相互交融的一面。

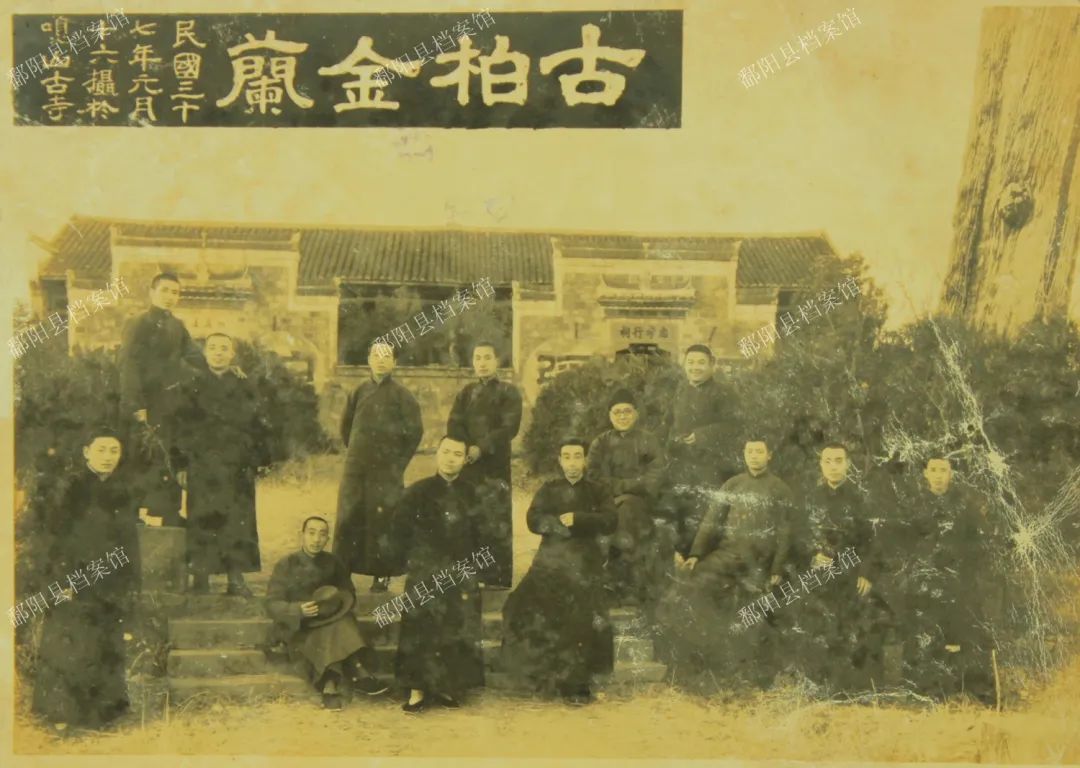

《鄱阳县志》载:徐乃武,篆隶真行皆精,尤以汉碑见称。先生很年轻的时候就因书法造诣闻名县内外,许多人慕名前来求墨宝,鄱阳城鸣山古寺前的径丈大字“阿弥陀佛”也出自其手,县档案馆保存的一张拍于民国三十七年(1948)的照片中,隐约可窥雪泥鸿爪。卢红波在文中回忆:先生“爱穿雪白的长衫,颇有才子风度。不仅学问高深,书法精湛,还是一位气功八段锦高手。”先生早年曾任私立正风中学训导主任,晚年为鄱阳书法事业殚精竭虑,在鄱阳率先成立姜夔书法社,培育书法新人。

时人喜欢把风景、名胜两个词连用,其实不然。风景是天造地设的自然美景,要修练成名胜,必须经过无数代名人、历史和文化的有序传承。在庐山从风景锤炼成名胜的征程中,鄱阳人的身影多么矫健、洒脱。(记者 程琳萍)

-

鸣山花园

鄱阳县145㎡| 2室1厅 1300元 面议 -

湖城蓝庭

鄱阳县90㎡| 1室1厅 0元 面议 -

湖城馨苑

鄱阳县16㎡| 1室1厅 0元 面议 -

北关前豹子山

鄱阳县40㎡| 2室1厅 450元 面议 -

鸣山花园

鄱阳县150㎡| 3室1厅 1300元 面议 -

先锋小区

鄱阳县130㎡| 0室0厅 1600元 面议 -

瑞阳花苑

鄱阳县120㎡| 3室2厅 1300元 面议 -

中央城

鄱阳县124㎡| 3室1厅 2100元 面议 -

中盛现代城

鄱阳县50㎡| 2室1厅 700元 面议 -

鄱阳县大桥路牢置房

鄱阳县124㎡| 3室1厅 1200元 面议 -

东湖小区

鄱阳县120㎡| 3室2厅 1200元 面议 -

新星丽湖星城

鄱阳县93㎡| 2室2厅 1000元 面议

-

芦田商贸城

98㎡| 3室1厅 26万 面议 -

桃花源纪安澜里

鄱阳县101㎡| 3室1厅 59.99万 面议 -

中央公园小区

鄱阳县116㎡| 3室2厅 78.5万 面议 -

在水一方

鄱阳县105.96㎡| 3室2厅 61万 面议 -

开元时代

鄱阳县113㎡| 3室2厅 68万 面议 -

鄱阳湖城绿洲

鄱阳县106㎡| 3室2厅 78万 面议 -

湖城·新天地商住小区

鄱阳县128.97㎡| 3室2厅 96万 面议 -

中盛现代城

鄱阳县108㎡| 3室2厅 55万 面议 -

中盛现代城

鄱阳县108㎡| 3室2厅 54万 面议 -

东投金麟府

鄱阳县127.6㎡| 3室2厅 0万 面议 -

芝山美林

鄱阳县112.75㎡| 3室2厅 69万 面议 -

世纪阳光小区

鄱阳县40㎡| 1室1厅 24万 面议

微信公众号

微信公众号