微信扫一扫

鄱阳一个小村庄走出来了一个名门望族,看看是哪里?

自古以来,都市里就充满了神奇的历险,遍布了万般的诱惑,那里可以满足一个男儿的宏伟心愿。

大概是公元1300年的某一天,基于去都市打拼这一重大议题,30岁出头的二哥周应星把弟弟周应奎、周应极召集在一起,大家畅所欲言开展讨论。三弟周应奎比二哥小一岁,四弟周应极最小,25岁左右,三个小伙,正处在如龙似虎的青春岁月,小小的村庄实在难以满足哥们的雄心壮志。最后,兄弟达成共识,南宋朝廷早已不复存在,有元以来的新朝还算安定和谐,百姓也能安居乐业,继续守着亡朝的节义,那只能是毫无意义地葬送自己的人生以及家族的前途。憋了近30年了,这期间,江南许许多多的儒士早已和新朝融为一体,作为周氏男儿无愧于前朝,无愧于父辈,现在是该一展抱负的时候了。

想到家父周垕,做儿子的感慨万千。宋德祐元年(公元1275年)二月份,元兵入侵,饶州城破。家父周垕原本在前朝任江东路提刑干办(相当于现在的省检察院副厅级干部),他坚持气节,多次不应元朝征召,隐居家乡直至去世。但此一时彼一时,周氏后人若长久隐居也非根本之计,毕竟元朝统治已既成事实,男儿如无梦想,岂不连咸鱼都不如?现如今父兄的丧葬已经先后处理完毕,天生我才须当用,哥们的目标直指京师大都城(也就是今天的北京)。大都城是政治中心和文化中心,人烟茂盛,商业经济繁荣,是有志男儿寻梦的好去处。

却说这做二哥的周应星不仅聪明能干,更是宽厚友善,且颇有眼光和心计。周应星决定,自己留守家园,弟弟周应奎、周应极去京师游学寻找进入仕途的机遇。周应星的意思是,兄弟去都市打拼,必须要有一个坚实、可靠的大后方,那么,他在家里妥善把握,努力经营,好使兄弟勇往直前,没有后顾之忧。

第二天,周应奎、周应极道别了家人,告别了家乡江西饶州(今鄱阳县)游城板埠桥村,踏上了去京师大都城游学的漫漫旅程。年岁最小的周应极一路上兴高采烈,不时地吟唱“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”……周氏兄弟的这次游学,其收获承上启下,游出了江西饶州一带仕宦之家、文化之家,成就了周氏名门望族的大好声誉。这个家族自南宋经历元朝又至明代,数百年光阴人丁兴旺,精神向上,长盛不衰,他们当中为官最高的做到副宰相,其家学、家风、家教可谓源远流长,熠熠生辉。在江西饶州,这是一个奇迹,也近似于一段神话。

所谓游学,说文绉点应该就是“读万卷书,行万里路”。游学的目的大体上是广为结交,增长见识,提高素质,强化学问,展现自我,从而赢得青睐和机遇并挤进仕途实现人生理想。当然,也有的游学者不为仕途,只为传播、交流各自的学识、见解。孔子率领众弟子周游列国,增进了弟子的学识,培养了弟子的品质,开阔了弟子眼界。孔子算得上游学之鼻祖。

儒士游学,笔者以为,最基本的自我感觉要强烈,那就是有学问,通诗词歌赋,甚至擅长绘画、音乐等其他艺术。其次是有想法,按捺不住心中的激情,对于上台展示的渴望欲罢不能。再就是有眼光,明白该怎么折腾才有可能出人头地。最后须得有一定的经济实力,否则,也只能是望学兴叹。

周氏兄弟呢,其父周垕生前乃副厅级干部,大伯周塈也曾在县衙里做事,宣教郎,科级办事员。他们的爷爷周灼,虽未能当上公务员,但好歹也是“乡贡进士”,读书之人。爷爷的父亲周邦采曾任迪功郎,县衙里文秘之类的干部,从九品,现如今副科级的样子,官不大,但见多识广。周氏上辈明白,要想让儿孙有出息,做家长的该如何去经营、教导,所以耳提面命,良好的家族文化代代相承。再说周应极自己,曾做过婺源学正,从九品,大概相当于现在的县教体局局长吧,眼界也当是比较通达。所以说,周氏兄弟自然具备了才情、激情、眼界等诸多要素,是否继续隐居的思想疙瘩解开之后,要想家族事业更上一层楼,游学势在必然。至于经济条件,呵呵,你懂的,再差也差不到哪里,保证游学所需不在话下。更何况,二哥周应星从大局出发做自我牺牲,甘愿在家务实经营,默默奉献,以保两个弟弟的基本费用。南宋灭亡后,尤其是元朝中期,涌进大都城游学的儒士可谓人头攒动,不少人怀揣梦想企望在新朝寻求仕途,实现自我价值的升华。可见游学竞争力极强,没有几把真功夫,还真难创出一片新天地。偌大的都城,游学的儒士当中,失败者有之,穷困潦倒者也比比皆是,落荒而逃的一抓一大把。

周氏兄弟成功了。应了那句话:任何事物,成功只青睐那些有准备的人。

1308年周应极30出头的样子,深得一个叫姚燧的高官的赏识,他的人生轨迹从此发生根本性转变。姚燧是谁?翰林学士承旨、集贤大学士,文学家。姚先生正三品,乃正部级高层领导。姚燧将其举荐给了皇上。周应极一篇文采出众的《皇元颂》,赢得武宗喝彩。皇上一高兴,周应极立马由从九品升至从五品,授翰林待制,现今的副厅级。周应极的工作大概是分掌制诰文字、纂修国史及译写文字、奉命草拟诏令,总之常与皇上相处,深得皇上信任。周应极后为皇太子说书。皇太子即皇帝位,是为仁宗。这样的青年,这样的近水楼台,只要自己不心生歹念、不贪腐堕落,想不发达都不行。

后周应极官至五品集贤待制,相当于在今天的教育部任职,并兼池州总管府事。1322年周应极47岁,病逝任上。周应极身前官场好友甚众,与皇帝关系密切,同文人交往频繁,包括老家饶州的文人。周应极的后辈族人,只要品行端正又有本领学识,应该不愁没有展示的舞台。周应极英年早逝,他的儿子,幼小就在宫廷进进出出的官二代周伯琦即将隆重出场。这个时候的周伯琦25岁左右,国子学出生,一个热血青年,精通书法、诗词歌赋,鉴赏书画也有一套,在文字学方面也有一定研究。其一生颇有著述。

1325年,27岁的周伯琦因父辈有勋劳而循例受封比较低微的正九品将仕郎。他凭着自己的学识才能,克己奉公,谦虚谨慎也机智地带有官场圆滑,并善于自保,懂得进退之道,因此一路升迁,并渐入权力中心。1357年,朝廷授57岁的周伯琦江浙行省参知政事,从二品。最后真拜江浙行省左丞,正二品副宰相。周伯琦有四子,其中三人为官。

1363年,63岁的周伯琦官至行省左丞时,元朝还有五年就要彻底拜拜。不过没关系,他的子孙枝繁叶茂,在明朝刚建立时,后辈审时度势,迅速主动出击仕途,家族事业照例是蒸蒸日上,一片繁荣。其中的周浈,周伯琦孙儿,初任饶州长史,幕僚性质的文秘干部,也算是从基层做起。周浈,江西十大才子之一,学问了得。洪武三年(公元1370年)周浈任刑部尚书,正二品省部级高官……

周浈子孝文,翰林待诏;孝思,翰林侍书。

周氏家族的传奇故事告诉我们,一个家族的崛起当然不一定都要走为官之道,但家族的兴盛一定需要几代人的共同付出与打拼才可能渐成气候,其中,周氏兄弟当年远涉京师游学,需要气魄与眼界,此行成为这个家族再次崛起的转折点。在家族成员努力的过程中,家族特色文化,家族精神本质逐渐形成并影响后辈。一言以蔽之:忠厚传家久,诗书继世长。作者:王志远

-

鸣山花园

鄱阳县145㎡| 2室1厅 1300元 面议 -

湖城蓝庭

鄱阳县90㎡| 1室1厅 0元 面议 -

湖城馨苑

鄱阳县16㎡| 1室1厅 0元 面议 -

北关前豹子山

鄱阳县40㎡| 2室1厅 450元 面议 -

鸣山花园

鄱阳县150㎡| 3室1厅 1300元 面议 -

先锋小区

鄱阳县130㎡| 0室0厅 1600元 面议 -

瑞阳花苑

鄱阳县120㎡| 3室2厅 1300元 面议 -

中央城

鄱阳县124㎡| 3室1厅 2100元 面议 -

中盛现代城

鄱阳县50㎡| 2室1厅 700元 面议 -

鄱阳县大桥路牢置房

鄱阳县124㎡| 3室1厅 1200元 面议 -

东湖小区

鄱阳县120㎡| 3室2厅 1200元 面议 -

新星丽湖星城

鄱阳县93㎡| 2室2厅 1000元 面议

-

芦田商贸城

98㎡| 3室1厅 26万 面议 -

桃花源纪安澜里

鄱阳县101㎡| 3室1厅 59.99万 面议 -

中央公园小区

鄱阳县116㎡| 3室2厅 78.5万 面议 -

在水一方

鄱阳县105.96㎡| 3室2厅 61万 面议 -

开元时代

鄱阳县113㎡| 3室2厅 68万 面议 -

鄱阳湖城绿洲

鄱阳县106㎡| 3室2厅 78万 面议 -

湖城·新天地商住小区

鄱阳县128.97㎡| 3室2厅 96万 面议 -

中盛现代城

鄱阳县108㎡| 3室2厅 55万 面议 -

中盛现代城

鄱阳县108㎡| 3室2厅 54万 面议 -

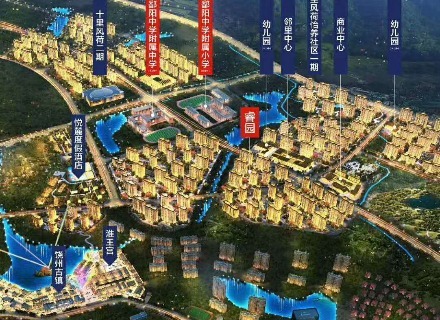

东投金麟府

鄱阳县127.6㎡| 3室2厅 0万 面议 -

芝山美林

鄱阳县112.75㎡| 3室2厅 69万 面议 -

世纪阳光小区

鄱阳县40㎡| 1室1厅 24万 面议

-

下一条:鄱阳房产网运营服务中心

微信公众号

微信公众号