正在阅读:鄱阳这位81岁的老人曾为毛泽东主席、周恩来总理等中央首长演出!你认识吗?

分享文章

微信扫一扫

参与评论

0

信息未审核或下架中,当前页面为预览效果,仅管理员可见

鄱阳这位81岁的老人曾为毛泽东主席、周恩来总理等中央首长演出!你认识吗?

转载

![]() 163k.com于 2021/03/19 16:57:28 发布

IP属地:未知

来源:

作者:

17766 阅读

0 评论

0 点赞

163k.com于 2021/03/19 16:57:28 发布

IP属地:未知

来源:

作者:

17766 阅读

0 评论

0 点赞

胡瑞华是喝着昌江水长大的。 昌江是饶河北支,上世纪五六十年代时,水还很清,到处都能看到顺流而下的竹排,在雾中渐行渐远,消失在水天之间。岸边,姑娘们边洗衣服,边哼着古朴的饶河调,偶尔惊起几只飞鸟从水面掠过。 胡瑞华出生于昌江边上的一个小镇上,彼时,她身材瘦小,嗓音却同江水般清澈透亮,父母给她取名“胡水花”(后改名为胡瑞华)。 当初,谁也没料到,这个女娃日后会成为赣剧名旦,主演大小剧目100多个整本,是迄今为止我省盒式磁带发行量最多的艺术家。 更没料到的是,她的人生轨迹竟然会与毛泽东主席、周恩来总理、朱德委员长等老一辈国家领导人产生交集,当面为他们献唱,载誉而归。 站在主席四五米外唱赣剧

胡瑞华今年81岁了。接受采访时,她头发梳得一丝不苟,身上的条纹衬衫熨帖得体,坐姿笔挺,精气神十足,对于过往经历的很多细节仍记忆犹新。 15岁进入鄱阳群艺赣剧团(鄱阳赣剧团的前身)后,胡瑞华唱了六十多年的戏。对她来说,这半个多世纪里,有一年,显得格外特殊。 1959年6月,21岁的胡瑞华第一次去北京,随江西古典戏曲进京汇报演出团在首都出演《三司会审》。当时,一行人乘火车出发,坐了两天两夜,尽管旅途疲劳困顿,但那种兴奋与激动怎么也抑制不住。多年以后,胡瑞华再去北京,乘飞机只需两个半小时,但第一次进京的经历就像发生在昨天一样,历历在目。

同年8月,胡瑞华接到了一个特殊任务——上庐山为中共八届八中全会做献礼演出。演出在庐山上的一个小礼堂进行,毛泽东主席、周恩来总理等中央首长都在台下观看。表演前,会场负责人嘱咐:“上台要遵守纪律,别东张西望。”有些胆子大的演员,会趁着演出间隙,迅速往台下瞄几眼。胡瑞华却是“老实得很”,满脑子刻着“守纪律”几个大字,不敢随意乱瞟,上台之后更是“紧张得不行,心都快跳到嗓子眼了”。不过演出还是圆满完成了。 谈到这件事,胡瑞华不止一次提到“心情激动”、“荣幸”等词语,只是这场演出没有留下任何影像资料,她总是感到一丝遗憾。

倔丫头“一唱走红”

胡瑞华出身赣剧世家,小时候经常跟着母亲去舅舅家走亲戚、看戏。在一次看过陈桂英老师演戏后,当时的“小水花”萌生了强烈的想学戏的欲望。 可是,当时封建思想根深蒂固,“唱戏让人瞧不起,被称为戏子、下九流”,饱尝艰苦的长辈不想小水花走他们的老路,极力反对她学戏。 可小水花着了迷,上山砍柴、地里找猪草、河里摸虾……无时无刻不在哼着饶河调。有一回,小水花将父亲拦猪用的木板抬出来搭成戏台,站在上面模仿戏班子,手舞足蹈,咿咿呀呀地唱起戏来。唱到兴头上,她都没发现待宰的两头猪跑了,好在被大人们找了回来。“最后还是结结实实地挨了一顿揍。”忆起往事,胡瑞华笑了。

为了学唱戏,倔脾气的小水花没少跟家里人闹,挨打是家常便饭。直到1953年,父母实在拗不过小水花,终于妥协了。 如愿以偿的小水花,收拾了两件行李,只身一人来到鄱阳赣剧团。剧团条件艰苦,睡板凳、吃腌菜……每天清晨天不亮,她就起来,掬一捧河水洗洗脸,便开始对着灰蒙蒙的天空练嗓子。 进入剧团第二年,小水花迎来了崭露头角的机会。剧团驮梁旦王双凤奉命进省城汇报演出,在旦角演员紧缺的情况下,老师傅们决定把小水花推到前台。从来就不知道什么叫害怕的小水花,头一回感到忐忑。她把心一横,一句“来至在都察院用目观望”冲口而出,立刻在观众中炸了锅:哇,这嗓子,能“耕山”呢! 就这样,小水花凭着一个好嗓子一下子红遍了赣东北。之后,她在老戏迷的建议下,改名为胡瑞华。

改革:“水花调”成流行

唱了一段时间后,问题出现了。由于学戏的女性少,赣剧一直是男演员扮演女性角色,唱腔上多用真假嗓结合演唱,每逢开口音后面都使用闭口音的衬词翻高八度来演唱。这种唱法粗犷有余,柔美不足,朴实有余,表情达意却不尽人意,因此台下听戏的观众也以男性居多。 针对传统戏中存在的问题,胡瑞华在赣剧著名艺人王仕仁的指点下进行了大胆改革:根据女性嗓音特点调整真假声和调式,革除不必要的衬词,增加声腔旋律,吸收青阳腔、弋阳腔甚至民歌的成分,逐渐形成了刚柔相济、高亢激越、以声传情、朴实动人的独特风格,被誉为“水花调”。大批原先只钟情于越剧和采茶戏的女观众,也成了赣剧的忠实戏迷。

在表演艺术上,胡瑞华不断兼收并蓄、吐故纳新。《装疯骂殿》是赣剧的传统剧目,也是胡瑞华的“当家戏”和“吃饭戏”。 一次,胡瑞华观看信河派杨桂仙的表演发现,有一个情节是赵艳蓉为反抗父亲装疯卖傻,学起男子的步态,唱出“学一个奇男子摇摇摆摆摆摇”。她觉得这个细节使“人物性格一下就立住了”,于是吸收到自己的表演中。 1961年,梅兰芳先生莅临南昌演出了《宇宙锋》,好学的胡瑞华看到梅先生脱衣和摘去凤冠的表演干净利落,等梅先生演完戏下台后,她就向梅先生请教。“手掐兰花指半遮脸,吸引人们的视线,另一只手则悄悄伸至腋下,脱衣、掖袖,一气呵成。”胡瑞华如获至宝,将其运用到自己的表演中。 胡瑞华独特的表演风格和艺术魅力赢得了广大听众的喜爱,在赣鄱大地上,无论是水乡湖区、村庄或厂矿,收音机里放的都是她的录音盒带,农民荷锄下地也听着她的饶河调。

把“胡派”传承下去

唱了一辈子的戏,胡瑞华经历了赣剧的起起落落,也经历了时代的巨变。 文革期间,传统戏曲被赶下舞台,胡瑞华也被下放到腌菜场成为切菜工人。十年动乱结束后,赣剧重新迎来了春天,胡瑞华的艺术生命也再一次焕发出勃勃生机。 为拼命追赶被耽误的宝贵十年,胡瑞华日夜苦练技艺、推敲剧本,使表演日臻成熟。1979至1993年,身兼鄱阳赣剧团团长、书记二职,胡瑞华率领着两支演出队伍、100多号演职员工送戏下乡,常年在赣东北近百个乡村营盘中辗转迂回。这一优良传统也延续至今,为当地百姓送去浓浓的饶河戏韵。 胡瑞华不仅自己悉心发展赣剧,还专注于赣剧的传承。许多赣剧演员拜她为师、向她问艺,以至于赣剧界涌现许多“小胡瑞华”,形成“十旦九胡”的场面,影响颇为深远。仅胡瑞华一家,从事赣剧者7、8人,其中国家二级演员就有4人。

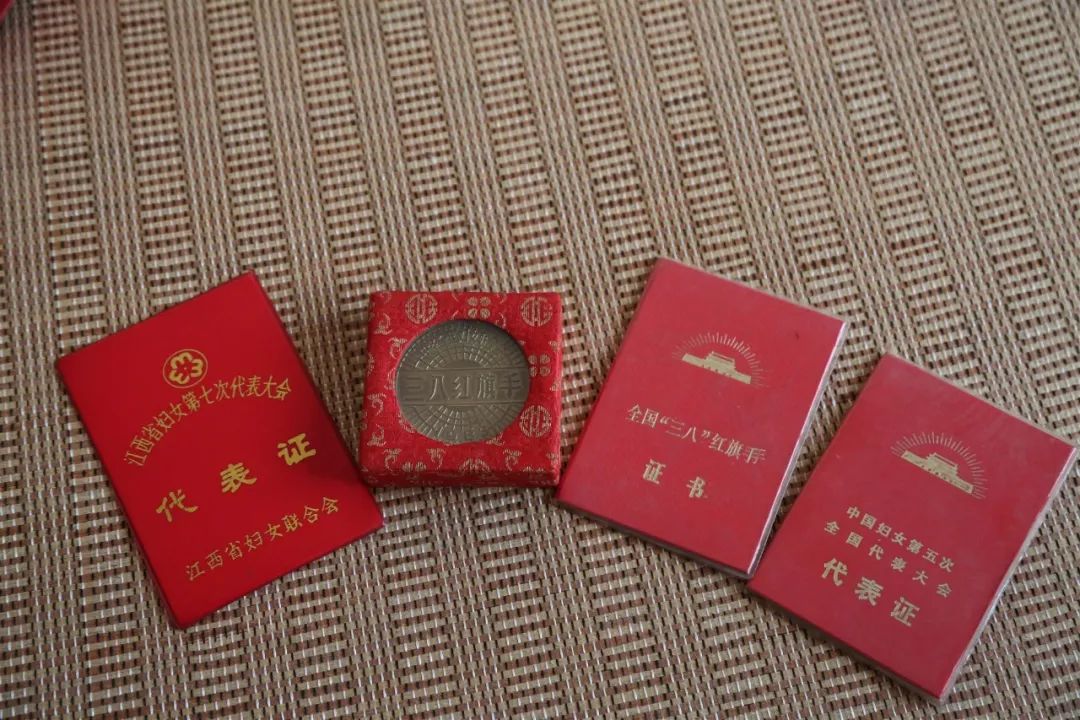

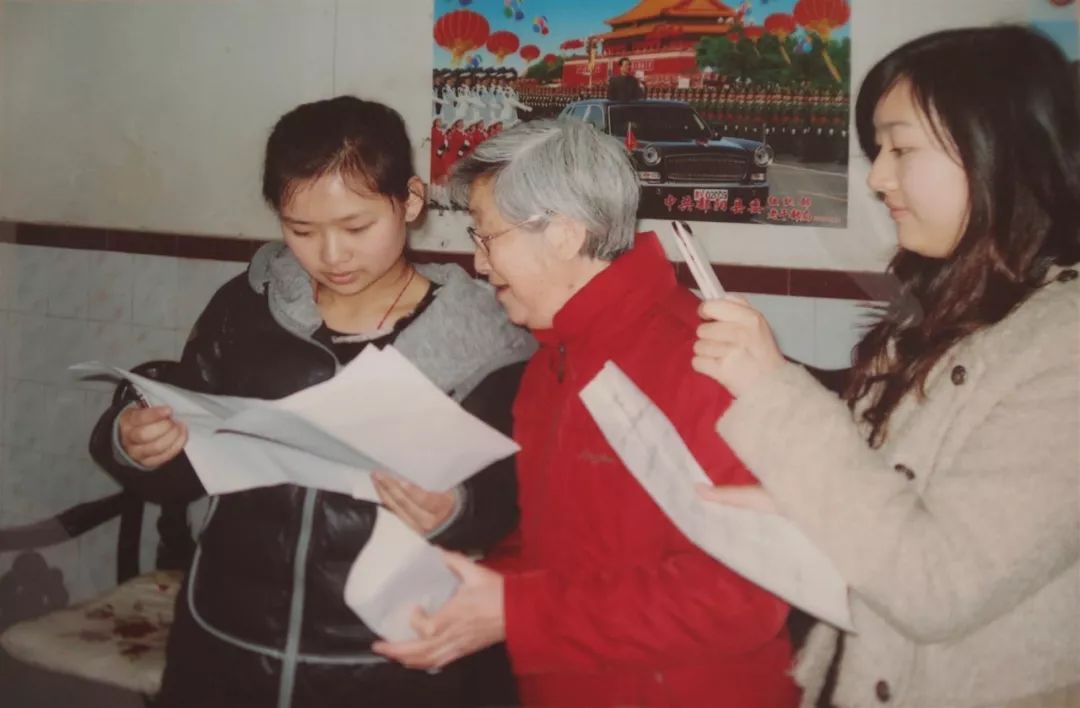

2016年,胡瑞华入选文化部2016年度“名家传戏——当代戏曲名家收徒传艺”工程名单。78岁高龄的她,将自己的代表作《装疯骂殿》《尼姑思凡》,“手把手”传授给鄱阳县赣剧团有限责任公司江铃静和张钰两位徒弟。 如今,耄耋之年的胡瑞华虽然离开了舞台,但她的心依然没有离开赣剧。记者采访胡瑞华时,她刚好从乐平市教学回来。 乐平市赣剧团团员吴琦,是胡瑞华的孙女,也算是半个徒弟。这次,胡瑞华前往乐平与她有很大的关系:由吴琦担任主角的赣剧小品《证》正在排演。胡瑞华一为指导年轻的赣剧演员,二为孙女的赣剧小品提供些建议。 看着年轻后辈们取得好成绩,胡瑞华很是欣慰,“这戏能有人把它给传下去”。 年纪大了以后,胡瑞华总是担心赣剧这种地方戏会湮没在时间洪流里。这种担心不无道理,受多元文化冲击,观众大量流失,剧团面临演员青黄不接的窘境,赣剧不可避免地出现了颓势。 可喜的是,国家文化政策对传统戏曲的支持力度愈来愈大,以及在一代代赣剧演员的不懈努力与坚持下,这只古老沧桑的剧种,在历经低迷之后,又重新焕发出新的、源源不断的生命力。

来源:东方女报

赞

已有0人点赞

新房

出租房

-

鸣山花园

鄱阳县145㎡| 2室1厅 1300元 面议 -

湖城蓝庭

鄱阳县90㎡| 1室1厅 0元 面议 -

湖城馨苑

鄱阳县16㎡| 1室1厅 0元 面议 -

北关前豹子山

鄱阳县40㎡| 2室1厅 450元 面议 -

鸣山花园

鄱阳县150㎡| 3室1厅 1300元 面议 -

先锋小区

鄱阳县130㎡| 0室0厅 1600元 面议 -

瑞阳花苑

鄱阳县120㎡| 3室2厅 1300元 面议 -

中央城

鄱阳县124㎡| 3室1厅 2100元 面议 -

中盛现代城

鄱阳县50㎡| 2室1厅 700元 面议 -

鄱阳县大桥路牢置房

鄱阳县124㎡| 3室1厅 1200元 面议 -

东湖小区

鄱阳县120㎡| 3室2厅 1200元 面议 -

新星丽湖星城

鄱阳县93㎡| 2室2厅 1000元 面议

二手房

-

芦田商贸城

98㎡| 3室1厅 26万 面议 -

桃花源纪安澜里

鄱阳县101㎡| 3室1厅 59.99万 面议 -

中央公园小区

鄱阳县116㎡| 3室2厅 78.5万 面议 -

在水一方

鄱阳县105.96㎡| 3室2厅 61万 面议 -

开元时代

鄱阳县113㎡| 3室2厅 68万 面议 -

鄱阳湖城绿洲

鄱阳县106㎡| 3室2厅 78万 面议 -

湖城·新天地商住小区

鄱阳县128.97㎡| 3室2厅 96万 面议 -

中盛现代城

鄱阳县108㎡| 3室2厅 55万 面议 -

中盛现代城

鄱阳县108㎡| 3室2厅 54万 面议 -

东投金麟府

鄱阳县127.6㎡| 3室2厅 0万 面议 -

芝山美林

鄱阳县112.75㎡| 3室2厅 69万 面议 -

世纪阳光小区

鄱阳县40㎡| 1室1厅 24万 面议

微信公众号

微信公众号